设计的对象也包括系统,这已经不是什么新观点。那么全系统设计(systemic design)又是什么?它和我们之前熟悉的系统设计(systems design)有什么区别?我们已经掌握哪些工具去处理系统?本期《She Ji》的主题是全系统设计。我们决定翻译Peter Jones撰写的编者按,方便读者们对这个新兴领域有所了解。时间仓促,翻译还显生硬,望大家包涵。

第9期《She Ji》全文下载

https://www.sciencedirect.com/journal/she-ji-the-journal-of-design-economics-and-innovation

点击页面底部 阅读原文 直接跳转

全系统之道:改变世界的力量

Peter Jones(客座主编)

翻译:马谨,周慧琳

二十一世纪正在挑战人类的社会、环境和经济。自激荡的世纪之初起,我们就一直面临全球范围的艰巨问题。2005年以来,从变革设计到服务设计,从转型设计到DesignX,我们见证了一系列设计的新途径。每一种,都从各自特定视角出发,应对诸多重大挑战。每一种,也都在检验实践和方法的过程中,处理人们面临的宏观问题,寻找学科自信。气候变化、难民潮、公平经济、住房、公共政策,以及医疗健康,这些议题盘踞在我们手中的复杂难题清单最醒目的位置上。作为设计师,我们由衷地希望通过新的设计途径去转变并解决其中的一些难题,令未来胜于当下。

全系统设计(systemic design)另辟蹊径,从一个不同的角度切入这些宏观的问题。全系统设计和变革设计(transformation design)一样,也是在千禧年难题和更高维度的设计的严峻考验下涌现出来的。但有别于变革设计雄心勃勃以解决问题为宗旨的主张,全系统设计选择了一条更为务实的路径:其目标是通过更合适的流程和实践,为服务系统和社会项目带来期望的改变。全系统设计已经影响了设计教育、设计学者和设计研究及其方法论,同时,它还发展了设计实践。本期《She Ji》对这些方面都有所涉及。历经几年的稳健发展之后,从事全系统设计的同仁们的努力终于开始结出最初果实。这些工作是否能够帮助实现所期待的目标,让我们一探究竟。

全系统设计的最终目标是和系统的参与者们一道,更好地设计政策、计划和服务系统。全系统设计从许多关于系统的学派和设计思维中汲取了方法和原则。它的目标是整合系统思维和系统方法,用来指导以人为中心的设计,参与遍及社会方方面面的复杂的、多系统的、多利益相关者的服务和计划。

当今的社会和政府深陷生态、社会、经济和治理系统之间相互纠缠的多重问题。这些问题彼此关联,发展成顽劣问题(wicked problems),传统的办法对此束手无策。在顽劣问题这一概念被广泛使用之前,Hasan Özbekhan 1 就曾指出,这种情况太错综复杂,任何单一学科或方法都无法凭一己之力加以解决。这样的问题要求人们对未来的各种可能性进行规范的重新思考。因此,如今我们将这些议题称为“可持续发展目标” 2 ,当然它们还能被纳入其它框架。可持续发展目标涉及17个全球问题,最早由联合国定义、并在2015年全球领导人峰会上提出并获采纳。所有这些问题的存在并非一朝一夕,只是前人没能很好地解决它们并带来成功的转变。这样的失败在1960年代就已相当明显,但人们的乐观主义精神却丝毫不减。但设计实践在为实现可持续发展目标的战略努力中鲜有建树,这一事实令我们忧心忡忡。

为应对复杂挑战,全系统设计已经发展出高度整合的研究和实践模式。迄今为止,我们一直在用比较肤浅的手段来处理很多宏观问题,如新兴技术、社会变革、政策与管理、气候变化、生态系统等。我们通常在短期资助的周期内完成这样的设计实验。作为设计师,我们见惯了一些针对大型问题头头是道的设计方案,但是由于缺乏对复杂社会生态系统的真正理解,它们往往基于臆想出的需求。“一童一电脑”项目就是其中的典型案例。

任何渴望有效地改变全系统问题的设计,都需要汲取系统方法。然而,与其将方法局限在系统思维、社会技术系统、或复杂的适应性系统之内,我们提倡博采众长,将所有学派当作可能的源泉。在系统的背景下,设计是以终极的实用主义姿态现身的。设计思维和进阶的实践,通过协作式探究、意义建构(sensemaking)和造型手段,向所有学科学习并将它们整合到一起。我们将设计视为通用的、整合的方法,有助于进行全系统的探究和发展干预。一般系统理论 3 则往往无法实现这样的目标,因为它们遵循的是系统理论方法的原始观点,即通过寻找各学科的相同结构(系统的规律)来整合科学。

Harold Nelson将设计理解为一种共通的探究;他和Erik Stolterman提出的“设计是一种应对改变的斡旋式的判断”,正是以此为依据。我们在改变系统时,必须充分关注结果是否令人满意 4 。要理解这个领域,也许首当其冲的复杂系统问题是,“要改变的是什么系统?”我们无法回避设计思维中关于系统的基本概念。

也许,看起来在全系统设计中并没有系统。这种情况很常见,但也并非总是如此。建构主义认识论的一个主导方向便是:所有的系统都是由协议来决定的,而不是客观事物。我们以往的设计手段和传统的设计方法都倾向于把系统当作实物看待,不把它作为人类交互或界面来看待。

我们也许还会问,为什么历经过去三代(或者四代)设计方法的发展,人们始终没有建立起一门关于系统设计的学科?全系统设计的方式从“利益相关者知情”逐渐发展成为“利益相关者(共同)设计”。它包括各种研究方向,如以系统为导向的设计(奥斯陆建筑与设计学院 5 ),社会系统设计(OCAD大学 6 ),以及社会生态设计(都灵理工 7 ),而不是传统的系统设计(systems design)和系统工程。这些学校所界定的系统,其边界和形式都是系统参与者共同构建的。

让我们回溯到50年前,Christopher Alexander 8 曾从设计思维的角度构想过系统的概念。Alexander区分了整体系统(the whole system)和零件工具包式的系统(a kit of parts)。顾名思义,整体系统是利益相关者们就系统边界达成的共识。它涉及到重新认识设计问题本身。那些将自身的整体系统理解为具体产品的汽车和手机制造商,在经销商网络中失去经销权,因此在交通服务和数字电信生态系统中将战略地位拱手让人。Alexander提出的零件工具包式的系统,也体现在这些整体系统中。它们是由部分、组织工作、支持网络、代码框架和模数平台组成的系统。它们的存在维持着整体系统的运转,它们也是更传统意义上的设计关注点。

全系统设计旨在通过熟练的、斡旋的方式改变整体系统。要达成这一目标,设计行业的常规工具已无法胜任,需要更强大的工具。作为设计师和教育者,我们寻求学科交叉的锚点,将系统理论及其实践同设计的实践和方法联系起来。全系统设计对这一追求的回馈是深刻的理论原则,其中包括:C. West Churchman的探究系统(inquiring systems 9 );复杂的框架,如软系统(soft systems 10 );行为模型,如预期系统(anticipatory systems 11 );以及传统的、强大的建模方法,其范围涵盖系统动力学、解释结构模型法和系统图示法。

我们应当重视系统学(systemics),不仅将它看作专业服务的基础,更应将它看作设计观点的基础。我们应该还记得,在1990年代,人因功效学的导入在很多设计院校都遭遇了阻力。然而现在,人因功效的知识和影响已经进入了全世界工业设计和交互设计专业的课程体系。与其他设计实践不同的是,全系统设计从更高阶的设计定位开始。对Richard Buchanan 12 而言,这意味着要将形成条件放在服务、系统和环境中考量。

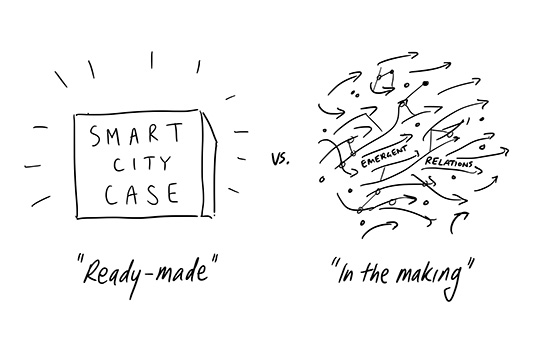

传统的设计概要告诉我们,系统的再设计往往是从对组织有影响的产品和服务端开始的。全系统设计则不然,它将整个系统置于人的视角下建构,把我们在一个社会系统中的学习过程同围绕产品、服务和设计提案的各种活动联系起来,形成知识和远见。相应的,我们也可能认识到,在此界面上一旦运用活动理论(activity theory 13 )和行动者网络理论(actor-network theory, ANT 14 )了解系统的分布式认知,设计研究将会发挥何等重要的作用。在本期《She Ji》中,Tim Tompson通过对移动和功能的全新视觉描述,发展了一种运用行动者网络理论的设计语言,以此作为城市设计研究的基础框架。

⦿ 两种看待系统的观点:一是将其视为一体的、完成的实体;二是将其视为未完成的、逐渐呈现的组合(基于Latour, On Actor-Network Theory, 1996, pp. 369–81). Copyright © 2017 Tim Tompson.

也有学者认为,系统思维和理论也许足够夯实设计本来模糊的理论基础。回顾设计的历史,从来不乏多元融合的影响,设计研究曾借鉴来自社会科学、批判理论、媒体理论、行为经济、认知科学和生态心理学的概念和方法,建立并检验自己的理论。但过往尝试引入系统理论的努力从未真正契合当时的设计实践。即使是对工程学和设计理论影响巨大的控制论,虽然极具启发性,却依然未被设计实践广泛采纳。(其中亦有例外,如Klaus Krippendorff 15 对交流的二阶控制论所做的伟大贡献,Paul Pangaro和Hugh Dubberly 16 在服务和对话设计领域所做的贡献,以及Ranulph Glanville 17 关于设计思维的理念。遗憾的是,这些思想在设计教育和设计实践中并未得到发展。)设计的创造性技艺内核非常排斥工程学引领的系统设计过程,除了乌尔姆、伊利诺伊工大学设计学院、加州大学伯克利分校,只有个别院校曾关注过系统和设计的结合——这个情况直至最近才开始有所改变。

这一期《SheJi》的研究融合了不同学派,涵盖的社会设计要素精彩纷呈,其中包括:人与系统的交互、社会系统行为、制度变革、沟通实践,以及复杂系统的动态。一年一度的系统思维与设计研讨会(Relating Systems Thinking and Design, RSD5)为这些文章播下种子,并在对话中展示成熟过程中的片段。在这里,我们看见数个新兴的方向:应用设计理论(弹性设计)、适应性的服务系统设计、研究生教育,以及进阶的参与式设计的方法。

文章导览

本期收录的五篇文章探讨的是当今全系统设计和教育领域的重要话题。每一篇文章都融合了理论、方法和案例成果。它们的应用领域是对公共部门进行挑战的复杂的社会系统。其中三篇文章将社会基础设施描绘成更大型的社区服务中的概念系统,包括支持各种服务的社会基础设施,社区栖居的网络,以及城市社会服务的输送结构。在医疗领域的应用包括以病人为中心的医疗服务创新,重新思考精神健康服务,对国家层面的癌症门诊系统进行图示。社会服务方面也有创新尝试,如:寻求庇护者的自我动员和小学教育。

从设计领域的发展可以看出,这些都是全系统设计的典型案例。它们应对的问题要求将系统的设计提案置于更大的社会政治、生态环境、政策体系中进行考量,而这些环境条件调节着系统、参与者及其活动。这些问题还要求对文化历史、外围参与者,以及更大的“包容”系统保持设计敏感度。所有的案例中,设计研究者都被所在项目深深地牵扯进社会关系和政治之中。

在这些文章中,学者同时也是实践者。他们回顾了视具体环境而定的设计参与环节和参与式的系统方法的功效。但实践者们成为专家的道路并非按部就班。恰恰相反,作者们展现了超越纯粹知识方面的发展能力,这对全系统设计来说也许是独一无二的。在为复杂社会系统而设计的过程中,我们可能需要扮演项目的协调者、技术的规划者、管理咨询者、社会未来学家、政策分析师,商业策划者,建筑师,以及流程设计师的角色。我们常常赞成广泛地——也是代价高昂地——包容激进的利益相关者,给对话带来能量和可能性。我们重视创造性的同时尊重依据。我们既关注人,又试图理解当前的科学发展。我们平衡这样两种方法:公正地赋予参与者以改变的权力,并且巧妙地再现传统过程中的价值创造。在每个案例中,传统的设计秩序露出了短板,而我们没有现成的方法可循。

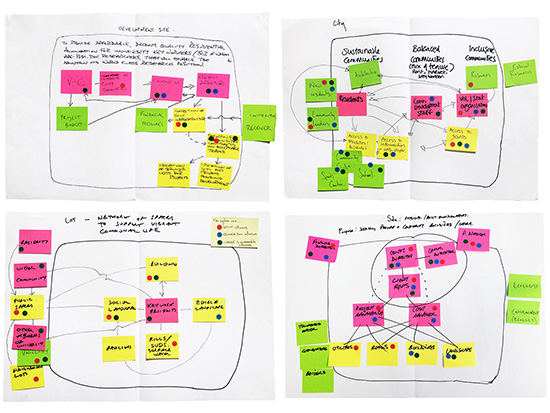

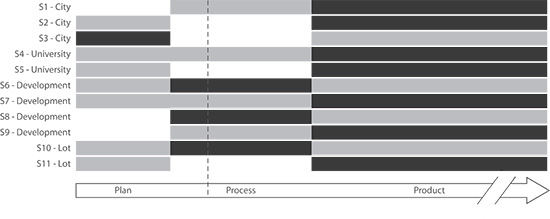

本期以Eloise Taysom和Nathan Crilly的文章开篇 18 。他们探索的主题是之前被广泛误解的概念——弹性(resilience),考察弹性的含义和发展轨迹,并将其视为衡量社会基础设施设计的一个功能标准。“弹性”的概念来源于生态学、工程学和规划学的弹性理论。文章提供了一个整合的视角,认为弹性包含以下三个特征之间的各种组合:抵抗影响(保持原状),从影响(或冲击)中复原,以及为消化影响而改变(适应性的改变)。作者们通过分析得到了一个惊人的发现:这些特征并非总是彼此兼容。尽管弹性的有些形式(适应性改变和复原)是社会系统中的赋能者,它们也可能干扰生态环境的弹性和组织行为。因此,在社会技术系统中运用这些形式时,就需要平衡对人-技术-环境系统有影响的各个弹性属性,或者说,要从社会、工程和生态的综合视角进行考察。Taysom和Crilly的项目检视了针对跨越不同系统层面的基础建设的策划和设计——在一个大型的大学开发区块内,寻求既让利益相关者们负担得起、又与社区目标和价值体系匹配的住房方案。他们组织的设计参与和图示工作坊揭示了在考虑不同的组织和利益时,系统边界的层级和位置都不尽相同。这也表明,在这些系统图中,关于弹性的价值存在不同的观点。随后,作者进行的时期分析进一步表明,不同的利益相关者对弹性的理解也跨越不同的时间范围,这由到他们在系统中所处的层级和项目所决定。读者可能会发现,文中的模型可能也适用于其他大型系统的设计,如宜居城市、应对气候变化的改变,以及多功能经济体。

⦿ 工作坊中利益参与者对系统的描述。Image © 2017 Eloise Taysom.

⦿ 不同的利益相关者对弹性的理解也跨越不同的时间范围。Image © 2017 Eloise Taysom.

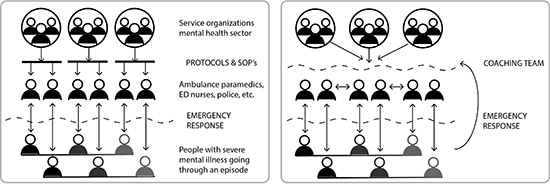

Mieke van der Bijl-Brouwer 19 的文章探讨在市政当局和大型组织中,为设计支撑社会服务的基础建设所做的研究和全系统模型。她认为,服务设计的传统模式和方法不足以应对复杂系统。传统模式和方法过于强调活动和行为层面的设计,忽视了以人为中心的关键设计原则。Van der Bijl-Brouwer提出,应关注服务界面层面的设计,而不仅仅把零散的触点当做服务系统模型。她借鉴David Snowden的Cynefin复杂性模型 20 ,从简单、复杂、混乱三个挑战方面来研究服务。她的研究针对包括精神健康和小学教育在内的复杂服务系统,采用Ralph Stacey 21 的复杂适应性系统方法(复杂的回应过程)揭示了在服务系统界面上的回应关系模式之间的交互。对复杂性理论的借鉴,避免了服务体验地图模型线性、模块化的问题,而这些都是服务设计领域对服务的主要描述方式。为引导针对服务请求和价值共创的各种关系,Van der Bijl-Brouwer定义了一种多层次的社会基础建设,用来引导响应服务诉求和价值共创的各种社会关系。在该研究的早期,作者提出一个模型来界定设计创新中的需求和愿景,在处理精神疾病和教育问题时以此为框架,界定主题、目标、情境和解决方案。

⦿ 线性的服务基础设施和社会基础设施的对比。Copyright © 2017 Mieke van der Bijl-Brouwer.

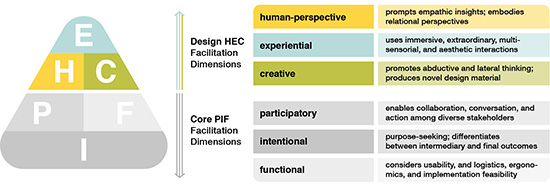

通过对设计协助(design facilitation)方法论的研究,奥斯陆建筑与设计学院开展了两个服务系统项目。其中一个项目关注横跨多个机构的以病人为中心的看护服务。另一个是有关于移民服务的变革性方法。Manuela Aguirre, Natalia Agudelo和Jonathan Romm 22 通过系列工作坊测试并且评估全系统设计的协助模型。根据他们的分析,该模型对设计引领的参与过程具有独特贡献,而设计引领的参与过程,对于输送复杂的社会服务所需的多方参与的大型活动,至关重要。作者们提供的分析框架有助于平衡设计参与的三种不同选择:人的视角、体验的途径,以及创造性思维和制造活动;框架包括不同的协助方法,每个方法都有四个不同层次的运用。每个工作坊的意图、参与目标和成果都不相同,而这个框架帮助作者们呈现了工作坊不同的互动面貌。目前很少有研究能够如此深入地研发新的工作坊方法。Aguirre, Agudelo和Romm以利益相关者共同创造的全系统理论,来推进参与式实践和实践的界面。

⦿ 设计协助工作的六个维度。Copyright © 2017 ManuelaAguirre, Natalia Agudelo, and Jonathan Romm.

⦿ 设计协助流程的视觉化呈现。Copyright © 2017 ManuelaAguirre, Natalia Agudelo, and Jonathan Romm.

Tim Tompson 23 通过一种实用主义方法论挑战了智慧城市的理论,进而检视这一全球性的运动在城市发展系统化方面的局限。他的文章评论并分析了两个来自于澳大利亚的城市案例。Tompson没有从智慧城市的技术背景入手,而是从以人为中心的探究视角切入,研究其使用者、目的和利益。他采用行动者网络理论来阐述交通案例研究中组织的复杂性,借助该理论发展实用主义的方法论,以此加强批判性分析和问题界定。Tompson呈现了两组巨幅的交通系统图,通过利益相关者在工作坊环境中对系统图的符号化诠释,来演示行动者网络理论的具体应用。他用一种特殊的视觉语言来表现人类和非人类行动者,以此区分网络中的参与者。这一视觉语言也道出了行动者网络理论的几个方面:转化、刻画、通道点和不可逆的步骤。这种视觉语言也鼓励其他参与者们将作者对智慧城市的分析方式运用到其他城市主题的全系统设计中去,例如:公共服务、医疗健康等。

⦿ 关于智慧城市的实时视觉化应用。Copyright © 2017 Tim Tompson.

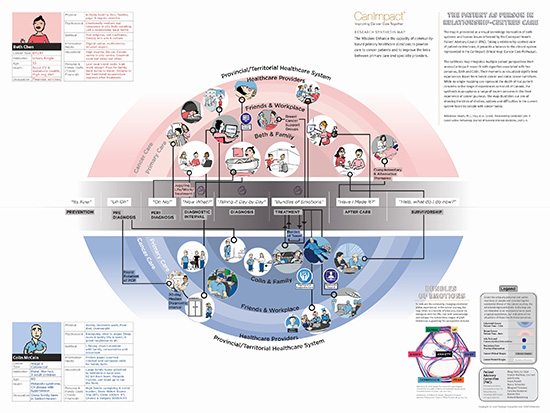

最后一篇文章来自于多伦多安大略艺术设计学院的Peter Jones和Jeremy Bowes 24 。作者们全面地介绍了一种综合地图方法论,这是建立在Birger Sevaldson的Gigamap 25 基础上的创新。用视觉化手段呈现具有特定功能的系统方法,这一尝试已经发展了几十年,但它们尚未在设计实践中获得有效的应用。这既受限于设计文化,也取决于是否有训练有素的教师将方法具体用于课题之中。

⦿ CanIMPACT 诊疗综合系统图。Copyright © 2016 Strategic Innovation Lab, OCAD University.

⦿ CanIMPACT 病人为中心的综合系统图。Copyright ©2016 Strategic Innovation Lab, OCAD University.

综合地图法的产物有别于其他系统图,这主要体现在它将不同的子方法整合起来,相互比照,建构起针对社会系统问题的全系统叙事方法。文章明确介绍了一种研究生教学法,训练学生们运用方法,并且将运用方法的过程总结出来。结合三个近期的典型案例(癌症研究、社会管理和技术消费),作者们还讨论了教学法以及方法的演进。我们还欣喜地看见学生们的课程成果被选为本期《She Ji》的封面——这对于学生们来说是一次高度的肯定。

系统思维和当代设计实践两者本身都不足以改变现代主义进程带来的长期的复杂难题。两个学科的先锋实践者对于设想世界的未来有着相同的动机。这一点充分体现在各种社群和组织的欣欣向荣、富有成效的人本医疗实践、充分运作的民主管理、公民为核心的城市服务等方面。从实践引领的研究和反思式实践中汲取的经验告诉我们:包括多学科设计和人本设计在内的各种炙手可热的设计理念,同样不足以应对这些任务的复杂性和规模。系统学为设计思维提供了解释性的理论,用成体系的方法整合各种原则。设计则为系统思维的整合提供了实用运用,真正改变人类活动,并带来考察人类体验的惊人力量。

当我们继续致力于于突破设计研究瓶颈、追求卓越实践时,我们发现自己很少建立实践导则和原创理论。在创造广为接受的方法方面,我们也鲜有建树。我们先前的许多研究探索也许永远也无法达到最初设定的目标,但是在日益壮大的交流社群中,我们欢迎各种不同的轨迹,因为它们为人们带来知识的转换和进一步学习的机会。我们从跨学科合作、开放的学术交流和跨社区的主动沟通中收获良多。本期《She Ji》就是这一方向上的一点努力。

从设计论坛到设计研究

第五届系统思维与设计研讨会(RSD5)于2016年10月在加拿大多伦多举行;我们从研讨会的论文集中选取了5篇文章,进一步发展,集结成这一期主题专刊。这个系列研讨会在复杂设计的背景下积极促进系统理论和系统方法同设计实践、方法和教育的交叉。其他学界和业界的会议尚未关注系统学和设计的关联,以及它们之间的地带。这两个领域一直以来是被分开看待的。

两个领域的许多学者都使用“系统和设计”的说法。尽管如此,他们使用这种说法的方式却因缺乏深入的思考,无法帮助理解两个领域的理论、争辩和核心方法,也无助于理解一个领域对另一领域的贡献。2014年的《DesignX 宣言》 26 以及《She Ji》曾发表过的相关文章是近期促进这一设计师式的对话的最重要的尝试之一。全系统设计基本遵循严格的途径。全系统设计的许多目标和关注点和DesignX行动不谋而合,两者都致力于改变设计教育和实践,使其更好地处理日益加深的社会技术复杂性。

参考文献:

1 Hasan Özbekhan, Toward a General Theory of Planning (Philadelphia: Management and Behavioral Sciences Center, University of Pennsylvania, 1969).

2 “Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform Our World,” the United Nations, accessed December 13, 2017, http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

3 Ludwigvon Bertalanffy, General Systems Theory: Foundations, Developments, Applications (New York: Braziller, 1972).

4 Harold G. Nelson and Erik Stolterman, The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World (Cambridge, MA: MIT Press, 2012).

5 System Oriented Design, Oslo School of Architecture and Design, Norway, http://systemsorienteddesign.net.

6 Strategic Innovation Lab, OCAD University, Toronto, Canada, http://slab.ocadu.ca.

7 MSc Systemic Design, Politecnico di Torino, Torino,Italy, https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/design_sistemico/en/presentation.

8 Christopher Alexander, “Systems Generating Systems,” in Christopher Alexander, Systemat (SanFrancisco: Inland Steel Products Company, James Robertson, 1967).

9 C. West Churchman, The Design of Inquiring Systems: Basic Concepts of Systems and Organization (New York: BasicBooks, 1971).

10 Peter Checkland, “Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective,” Systems Research and Behavioral Science 17, no. S1 (2000): S11.

11 Robert Rosen, Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life (New York: Columbia University Press, 1991).

12 Richard Buchanan, “Wicked Problems in Design Thinking,” Design Issues 8, no. 2 (1992): 5–21, DOI: https://doi.org/10.2307/1511637.

13 Victor Kaptelinin and Bonnie A. Nardi, Acting with Technology: Activity Theory and Interaction Design (Cambridge, MA: MIT Press, 2006).

14 Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory (Oxford: Oxford University Press, 2005).

15 Klaus Krippendorff, “The Cybernetics of Design and the Designof Cybernetics,” Kybernetes 36, no. 9/10 (2007):1381–92, DOI: https://doi.org/10.1108/03684920710827364.

16 Hugh Dubberly and Paul Pangaro, “Cybernetics andService-Craft: Language for Behavior-Focused Design,” Kybernetes 36, no. 9/10 (2007): 1301–17,DOI: https://doi.org/10.1108/03684920710827319.

17 Ranulph Glanville, “Researching Design and Designing Research,” Design Issues 15, no. 2 (1999): 80–91, DOI:https://doi.org/10.2307/1511844.

18 EloiseTaysom and Nathan Crilly, “Resilience in Sociotechnical Systems: The Perspectives of Multiple Stakeholders,” She Ji: The Journal of Design, Economic, and Innovation 3, no. 3 (2017): 165–82, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2017.10.011.

19 Miekevan der Bijl-Brouwer, “Designing for Social Infrastructures in Complex Service Systems: A Human-Centered and Social Systems Perspective on Service Design,” She Ji: The Journal of Design, Economic, and Innovation 3,no. 3 (2017): 183–97, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2017.11.002.

20 David Snowden’s Cynefin framework has developed as amajor reference in management practice based on complexity science. For moreinformation, see http://cognitive-edge.com.

21 RalphD. Stacey, Complex Responsive Processes in Organizations: Learning and Knowledge Creation (New York: Routledge, 2001.

22 Manuela Aguirre, Natalia Agudelo, and Jonathan Romm, “Design Facilitation as Emerging Practice: Analyzing How Designers Support Multi-stakeholder Co-creation,” She Ji: The Journal of Design, Economic, and Innovation 3, no. 3 (2017): 198–209, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2017.11.003.

23 Tim Tompson, “Understanding the Contextual Development of Smart City Initiatives: A Pragmatist Methodology,” She Ji: The Journal of Design, Economic, and Innovation 3, no. 3 (2017): 210–28,DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2017.11.004.

24 Peter Jones and Jeremy Bowes, “Rendering Systems Visible for Design: Synthesis Maps as Constructivist Design Narratives,” She Ji: The Journal of Design, Economic, and Innovation 3,no. 3 (2017): 229–48, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2017.12.001.

25 Birger Sevaldson, “GIGA-Mapping: Visualisation for Complexity and Systems Thinking in Design,” in Proceedings of Nordes 2011: Making Design Matter (NORDES Digital Archive, 2011), 1–20, available at http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104.

26 Donald A. Norman and Pieter Jan Stappers, “DesignX: Complex Sociotechnical Systems,” She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 1, no. 2 (2016): 83–106, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2016.01.002.

***

Copyright © 2017 同济大学。

本文来自She Ji,谢绝转载

如有需要请联系majin.sheji@icloud.com。

沪ICP备05032680号