2019年3月6日,同济大学“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”手工制纸技艺研修班正式开班。来自浙江、安徽、江西、云南共计22名学员,将在接下来的一个月时间里共同研修传统手工制纸技艺。这是同济大学非遗研培计划实施三年来开办的第八期研培班。我院非物质文化遗产研究中心副主任宋善威老师是同济大学非遗研培计划的负责人。

近三年时间里,宋善威老师通过开展非遗研培计划、非遗策展、论坛、扶贫及研究等相关工作,推广和传播非遗。去年年底,在2018“中国非遗年度人物”推选活动(文化和旅游部非遗司指导,光明日报社、光明网主办)中,宋善威老师与中国民间文艺家协会名誉主席冯骥才等名家共同被列入“非遗十大研究者和传播者”候选人名单。

非遗研培

名家云集 课程丰富 课堂活跃

2015年6月,“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”刚刚开始试点,文化部副部长项兆伦在一次会议上谈到,“文化遗产是民族的文化印记,非物质文化遗产是一个民族的生活方式和身份象征,非物质文化遗产走进生活才能有效地保护和传承,并不断扩大其影响。传统工艺是参与面最广、流通性最强的非遗门类。但是,当前相当部分传统手工艺者的综合文化修养、设计创新能力不足,要搭建起传统工艺与学术、艺术、现代技术、现代设计、当代教育以及大众生活的桥梁。要让传统工艺走进现代生活,让现代设计走进传统工艺。传统工艺要秉承传统、不失其本,改良制作、提高品质,逐步培养出民族特色的国家品牌。”

带着这样的责任和使命,在学院支持下,宋善威老师开始“摸着石头过河”。“那时候,国家在探索如何进行非物质文化遗产的保护,而我个人对非遗的认识也还比较模糊,但是我意识到可以通过与设计和艺术的结合,让非物质文化遗产‘活起来’,我觉得这件事情值得做,也会非常有意思。”宋善威老师说。

“中国非遗传承人群研修研习普及培训计划”同济大学首期培训班开班

研培计划启动后,宋善威老师与学院领导首先确立了研培项目理念,即“非遗+设计+生活”。“同济的优势是设计,特别是工业设计,我们要发挥优势作用,以产品设计为核心进行课程安排,特别是课程设计,专题设计实践,将非遗理论和知识学习与创作实践结合”,范圣玺教授说。

基于这样的研培项目理念,宋善威老师在国家文化部认定的非遗名录里选择了一些可形态化的非物质文化遗产作为研培项目,比如木雕、瓷器、陶器、草编柳编竹编、漆器等。“像戏剧、传说、民歌、音乐等非物质文化遗产可能就不是很适用我们设计学科了。”宋善威老师说。

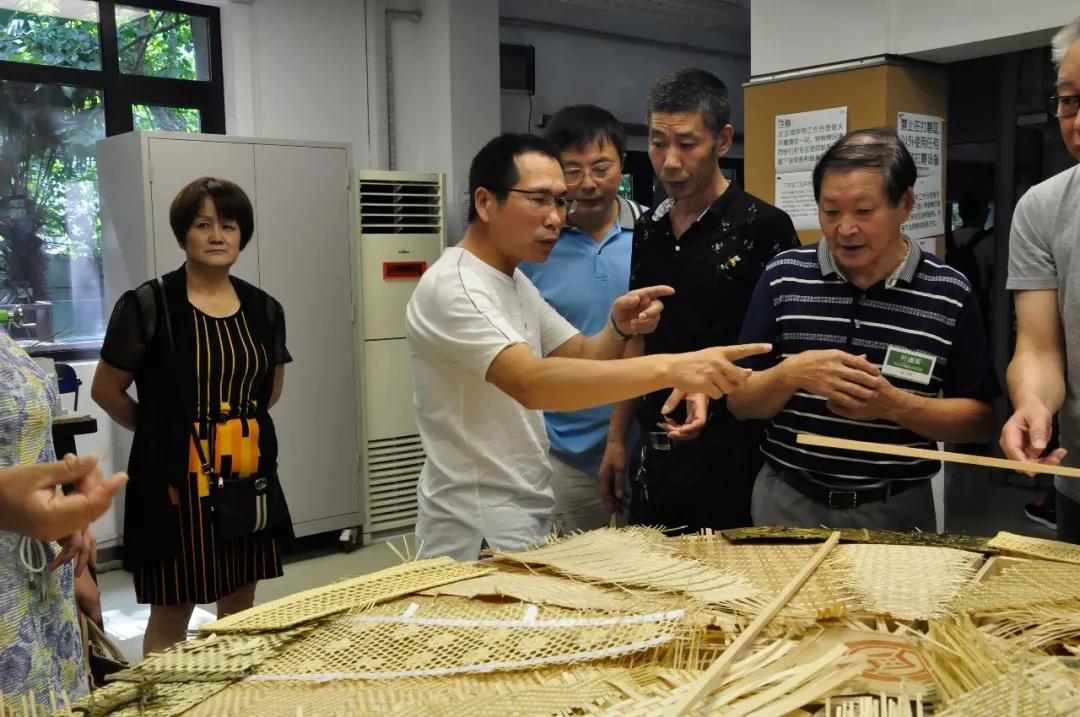

宋善威老师与学员讨论作品创作

选定了项目之后,下一步就是按计划由地方文化主管部门推荐学员。宋善威老师介绍说,“非遗传承人有很多,国家级的非遗传承人可以为学员上课和指导学员创作,而非国家级的传承人通过地方文化主管部门的推荐,就可以获得提升自己的机会。此外,研培针对的培训对象不仅仅是非遗传承人,还有从业者、经营者、管理者和设计师等。”

课程的设置和邀请国家级非遗传承人、专家、学者是开展研培计划另一个重要的任务。非遗研培班的学习通常是一个月左右时间,在这一个月当中,宋善威老师为学员安排的课程十分丰富,既有非遗理论基础,也有知识产权保护,还有经营管理等课程,一个月时间20几门课,由20几位老师来为学员上课。“这些老师来自不同的领域、研究方向,比如我会邀请法学院的老师来讲知识产权保护,也会邀请民俗专家来讲讲民俗等传统文化方面的知识,还会邀请国家知名的非遗研究专家。”宋善威老师说。

有了学员和教师,宋善威老师开始思考课堂以什么样的形式开展?在近三年的探索中,同济的研培形成了自己的特色,即固定课堂与移动课堂相结合;教师讲课与学员讲课相结合;研培教学与学校教学相结合;传统技艺与设计创新相结合;个人创作与集体创作相结合;学习实践与理论总结相结合。

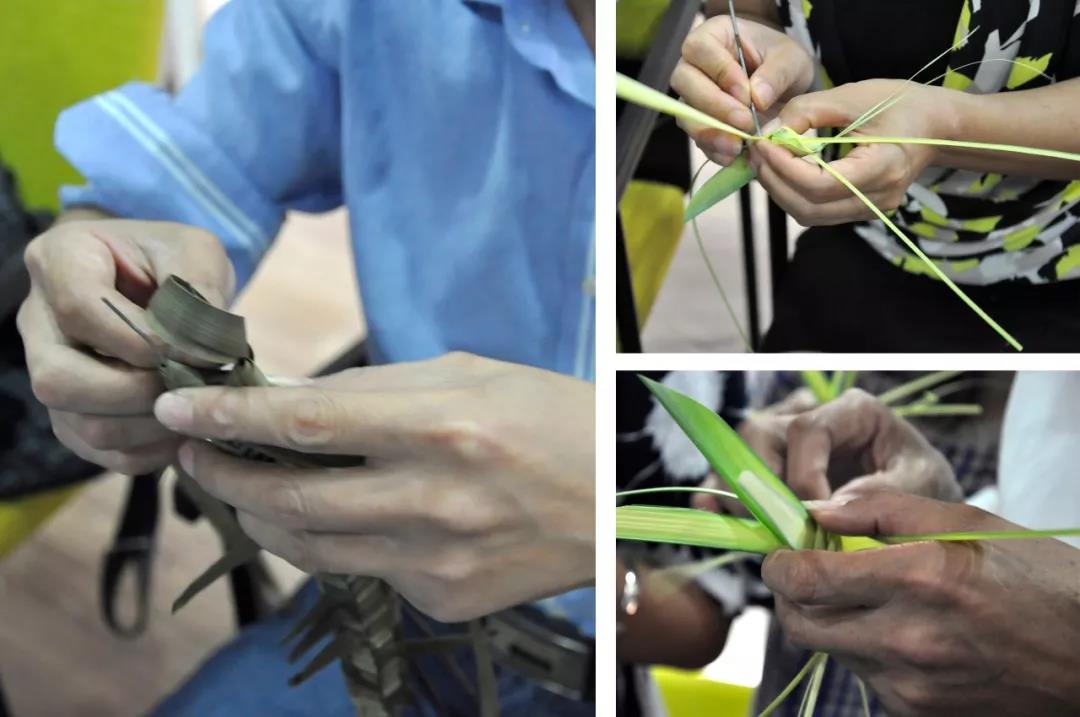

研培班学员上课及创作场景

“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”——同济大学第三期的“竹编柳编草编”培训班

回访传承人

传承不能泥古 创新不能越界

三年来,同济大学“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”共完成包括木雕技艺、龙泉青瓷烧制技艺、竹编草编柳编编织技艺、陶器烧制技艺、漆器髹饰技艺、景德镇手工制瓷技艺及金属锻制技艺共七期研培工作,参加学习的学员多达250余人。

宋善威老师说:“研培只有一个月的课程,但是课程的结束不意味着学习的结束,我们还会通过日常的互动和定期的回访来了解学员学习后在实践中的应用和进展情况。因为研培的目的是为了让非遗传承人在进行手工艺创作的时候,不拘泥于保持原汁原味的传承,而是在创新中传承。”

我院党委书记范圣玺、非遗研培计划负责人宋善威带领学员回访国家级非物质文化遗产乐清黄杨木雕艺术大师高公博

在回访过程中,宋善威老师发现学员在接受了培训之后有了非常大的变化,“比如做木雕的一位学员,过去做的题材都是佛道文化为主的作品,现在他会做一些更贴近生活的日常用品等,而且作品也有了设计感,会考虑形态上是否符合现代审美,功能上是否符合当下人的生活,市场的定价是否合理等等。”他说。

同济大学设计创意学院党委书记范圣玺教授说:“研培的目的是让非遗走进现代生活,让非遗活态化传承。以手工艺品为例,如果传承人做出来的东西与当下的社会和生活不发生任何联系,那现在的人们如何能够很好地认识和理解非遗?非遗得不到认同,又怎样发展出更好的未来?”

研修班学员创作的作品

同济大学漆器髹饰技艺研修班成果展上,学员们在共同完成的作品《暮江吟》前合影。作品名取自诗人白居易的《暮江吟》:“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”。作品由24件漆盘成圆,若夕阳应在律动的水面。24部分有24节气之意,表达“非遗”与风土、人与自然的美好、和谐。作品由范圣玺、宋善威主创设计,参加漆艺研培的学员共同制作完成。

担当策展人

传播活态非遗 推动非遗传承

除了开展研培计划,宋善威老师还结合专业特长,在非遗策展方面发挥自己的设计优势,参与并负责文化和旅游部非遗司指导下的,由地方政府相关部门组织的展览展示的策划和设计工作,在非遗推广和传承发扬方面取得了良好的效果及口碑。

2018年6月5日,初夏的北京恭王府博物馆里比平时添了几分热闹,来自上海7所研培计划参与高校的500余件作品陈列在展厅内,吸引了众多国家级“非遗”传承人和民间文化学者,以及大批高校师生和市民。“强基础•拓眼界•增学养”——中国非物质文化遗产传承人群研培计划优秀成果(上海高校专题)展正在这里举行。在同济大学的独立展厅里,研培班学员们精致的竹编柳编草编、木雕、青瓷和漆器等作品格外引人注目。

这是同济大学“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”实施近三年来的成果第一次走进北京恭王府,在更广泛的公众面前亮相。也是在这里,更多人第一次认识了宋善威老师。

宋善威老师在第三期研培班班会上

这一次展览就是由宋善威老师参与策划和设计的,其中他还负责了“同济大学非遗研培成果展”的策划、设计及展陈实施等。展览期间,文化和旅游部雒树刚部长、项兆伦副部长亲临展区视察指导。

上海非遗研培各高校负责人与文化和旅游部领导合影

2018年7月19日至8月14日,由宋善威老师负责策划和设计的“强基础、拓眼界、增学养”中国非物质文化遗产传承人群研培计划上海高校优秀成果展在上海大世界举办。展览期间,上海市委书记李强亲临现场视察指导。

在上海大世界举办的“强基础、拓眼界、增学养”中国非物质文化遗产传承人群研培计划上海高校优秀成果展

随后,他还先后参与了在山东济南举办的第五届中国非物质文化遗产博览会“编织扎制”展区的设计方案及展陈实施,同时被第五届中国非物质文化遗产博览会聘请为“第五届中国非物质文化遗产博览会策展工作专家组成员”;在国家会展中心(上海)举办的首届中国国际进口博览会“生活中的上海非物质文化遗产”非遗展的策展和设计;在同济大学博物馆展出的“同济大学2016年至2018年非遗研培班的结业作品成果展”的策划与设计等。

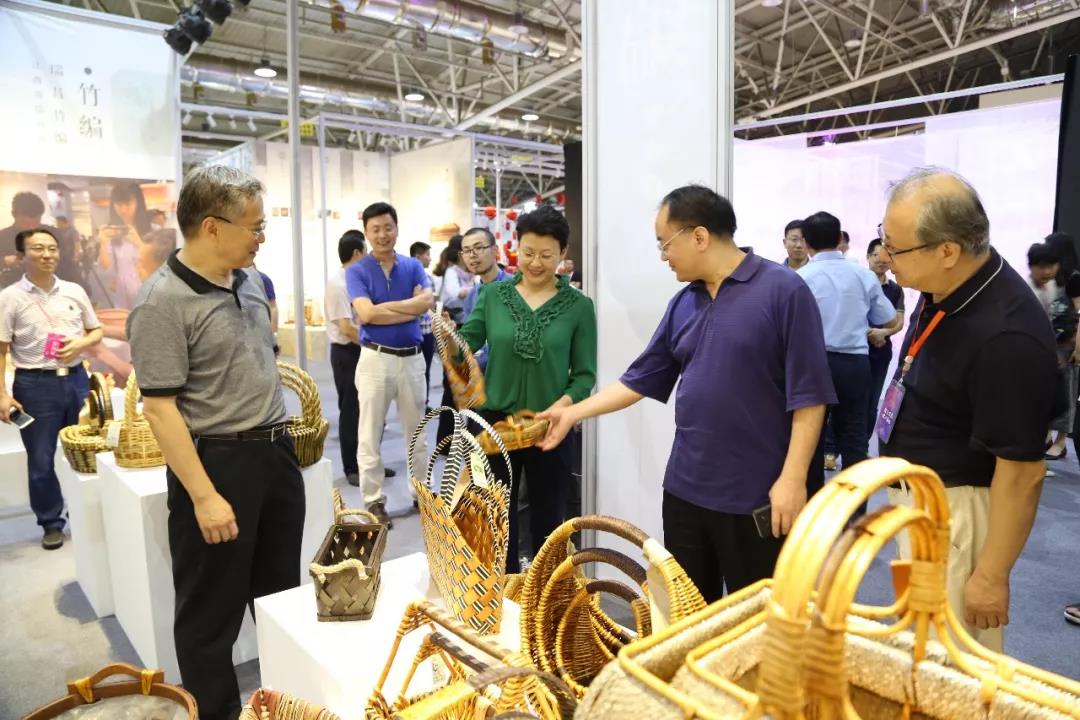

第五届中国非物质文化遗产博览会-编织扎制展区

作为设计师,又是从事非遗研培计划的负责人,宋善威老师在非遗策划和展陈方面能较准确地表达非遗内涵,让参观者可以更深入地了解非遗。在每一个非遗展示项目的策划和设计上,首先是“设计上做到理念先行”。例如,第五届中国非遗博览会的“编织扎制”版块的设计思想,是以“竹”元素为主线的设计理念。编织扎制版块的绝大部分项目在取材上均与竹这一元素有密不可分的关联性,如扎制技艺类的制伞、灯彩及风筝项目均以竹子作为塑形的骨材,编织技艺类的竹编项目更是以竹子为主要材料进行编织,其他如草编、柳编和棕编项目也可以与竹材料结合进行编织。在整体的展示设计中,采用竹子这一元素进行不断演绎,使其以图案、图形、图片的形式渗透在展示设计中形成视觉主线。

中国国际进口博览会“生活中的上海非物质文化遗产”展

其次是展陈上体现“让非遗融入现代生活”的理念。非遗源于生活,融于生活,在展陈上有别于将展品如文物般与参观者隔离的传统方式,而是以开放的体验式的展陈方式让参观者可以观摩、可以触碰、可以互动,拉近了非遗与现代生活的距离。同时,在展示空间和展陈方式上,采用现代简约的语言,使得参观者仿佛沉浸在现代的生活空间中。当参观者进入展示空间后,大幅的非遗产品制作、生产和生活场景的图片,缤纷多彩的图案、花样及色彩,使参观者被浓浓的非遗氛围所包围。观众在参观过程中,不仅可以看到精致美观的非遗产品,同时可以了解到非遗项目的背景介绍、传承谱系、技艺流程,以及非遗传承人的制作技艺演示,真正让观众感受到见人、见物、见生活的非遗活态传承样板。

最后是“五感体验”的展示效果。在展示、展演、展销、表演的多种形式综合呈现下,在声、光、电,色、形、艺的浓浓非遗氛围的包裹下,以“动静结合”的展示方式,通过非遗展品的静态展示和非遗传承人的活态展演,让参观者在注重有形的产品同时,更注重无形的非遗技艺的呈现;不仅观其结果,更注重观其过程。

2018年12月在同济大学举办的“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”作品成果展

此外,去年4月,宋善威老师还策划举办了在同济大学中法中心举办的“非遗走进现代生活”高峰论坛。在文化扶贫工作中,宋善威老师带领团队针对贵州省赤水市的非遗传承人群进行培训,同时依托同济的平台资源与传承人建立长效互动,使其带动当地群众学习、就业及产业的发展。

“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”实施情况评估工作组中国社会科学院荣誉学部刘魁立委员一行视察

同济大学非遗研培计划坚持以“强基础、拓眼界、增学养”为目标,通过基础课程、拓展课程、实践课程的设置,以及组织学员进行成果展示、回访、跨界交流、定向合作及针对非遗的相关研究,持续推进。“不仅出作品,未来我们还会出书,还会考虑将非遗的内容与我们学生的课程进行结合等等,在非遗的传承与传播上,我们需要做的事情还有很多。”宋善威老师说。

沪ICP备05032680号